Kernkraft als Energieträger in Zeiten der Rohstoffknappheit und des Klimawandels

Es gibt in der deutschen und europäischen Energiegeschichte wohl keinen Energieträger, der seit seiner Aufnahme in den internationalen Energiemix für so viel Wirbel und Kontroversen gesorgt hat, wie die Kernenergie. Glaubte man anfangs den Energieträger der Zukunft gefunden zu haben, so stellte sich doch bald heraus, dass es durchaus auch Risiken gibt. Jeder kennt die zahllosen Diskussionen über das Atommüllproblem, die Castortransporte und Zwischenfälle in Kernkraftwerken. Aber das Potential dieses Energieträgers ist nach wie vor groß, und so streiten sich seit Jahrzehnten die Pros und die Contras die sich in vielen Organisationen zusammengeschlossen haben darum, ob es zu verantworten ist den Energieträger Kernenergie weiter zu betreiben, abzuschalten, oder gar auszubauen. Man hört fast täglich von Zwischenfällen in schwedischen AKWs und in der Bevölkerung macht sich Angst breit. Angst vor Gefahren, die es oftmals nicht gibt. Die Diskussion scheint, auch seitens der Politik, immer viel zu flach und in zu sehr schwarz und weiß geführt wird, daher ist es an der Zeit, einige Fakten klar zu rücken. Der folgende Text bezieht sich ausschließlich auf Zahlen und Fakten, die leider oft verschwiegen werden. Durch die breite Unwissendheit in der Gesellschaft bezüglich der Kernenergie, war es für die Politik ein Leichtes den Ausstieg zu beschließen und dafür auch noch Beifall zu ernten. Ich möchte ein paar Fakten darlegen, die zum Denken anregen sollen. In diesem Sinne, nehmt euch Zeit die folgenden Seiten zu lesen. Hier der erste Teil (weitere folgen in den nächsten Tagen):

<div style="float:left;margin:0px 10px 10px 0px;padding:10px;border:4px solid #F2F2F2;background:white;">

<br />AKW Grafenrheinfeld</div>Am Freitag dem 16. Februar 2007 stand ich früh auf um das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld in der Nähe von Schweinfurt zu besichtigen. Nach langen Jahren des Wartens habe ich endlich einen der zehn Plätze, die pro Tag zur Verfügung stehen bekommen und kann an einer Führung bis zum Inneren Reaktorraum teilzunehmen. Nach den Anschlägen im Jahre 2001 wurde dies, bis auf weiteres, allen Personen verwehrt.

<br />AKW Grafenrheinfeld</div>Am Freitag dem 16. Februar 2007 stand ich früh auf um das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld in der Nähe von Schweinfurt zu besichtigen. Nach langen Jahren des Wartens habe ich endlich einen der zehn Plätze, die pro Tag zur Verfügung stehen bekommen und kann an einer Führung bis zum Inneren Reaktorraum teilzunehmen. Nach den Anschlägen im Jahre 2001 wurde dies, bis auf weiteres, allen Personen verwehrt. Ich muss schon sagen, der Anblick ist überwältigend. Ich stehe vor dem Besucherzentrum des AKW, an dem die e-on Fahnen wehen und erkenne die Kühltürme, die pro Sekunde 800 Liter Wasser, als Dampf abgeben und durch die in der gleichen Zeit 44.000 Liter Wasser gekühlt werden, um den Main nicht unnötig zu erwärmen.

Am Anfang unseres Besuches steht ein recht informativer Vortrag über die Kernenergie in Deutschland - gehalten von Dr. Hauk, dem obersten Thüringer Strahlenschützer und einzigem Ostdeutschen, der als UN-Inspekteur für Kernkraftanlagen eingesetzt wird. Er berichtet sehr Interessante Fakten, auf die ich mich, unter anderen, im Folgenden beziehen werde.

Kernkraft im Allgemeinen:<div style="float:right;margin:0px 10px 10px 0px;padding:10px;border:4px solid #F2F2F2;background:white;">

<br />Kernspaltung</div>

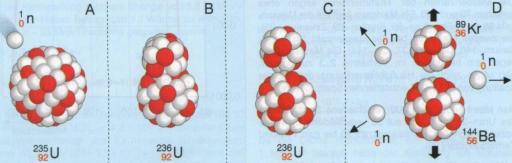

<br />Kernspaltung</div>Wie funktioniert eigentlich so ein Kernkraftwerk? Zugegeben, über diesen Punkt könnte man einige hundert Seiten schreiben (ich spreche aus Erfahrung, da ich mich seit Jahren mit diesem Thema befasse). Im Grunde basiert jedes Atomkraftwerk darauf, dass durch die Spaltung großer Atomkerne Energie freigesetzt wird. Dabei wird ein relativ großer und schwerer Atomkern durch Neutronenbeschuss in zwei kleinere Atomkerne aufgespaltet, welche dann wiederum zwei eigenständige Elemente sind. Theoretisch kann man auf diese Art und Weise alle Atomkerne des Periodensystems (ausgenommen Wasserstoff) spalten. Bei den meisten Elementen ist jedoch mehr Energie zum Spalten erforderlich, als durch die Spaltung selbst frei wird.

Besonders gut lassen sich einige Uranisotope spalten. In der Natur kommen drei Uranisotope vor: U-234 (0,005% Masseanteil im Uranerz ) ist für die Atomindustrie unbedeutend, da die Konzentration zu gering ist, U-235 (0,720%) ist das wichtigste Uranisotop, da es sich sehr einfach spalten lässt und mehr Energie freigibt, als für die Spaltung aufgebracht werden muss. U-238 (99,275%) ist das in der Natur am meisten vorkommende Uranisotop, welches aber nicht gut zu spalten ist. Man kann es jedoch in speziellen Reaktortypen durch den Brutprozess in Plutonium-239 überführen, welches auch trennbar ist. Dazu später mehr. <div style="float:left;margin:0px 10px 10px 0px;padding:10px;border:4px solid #F2F2F2;background:white;">

<br />Wasser als Moderator</div>

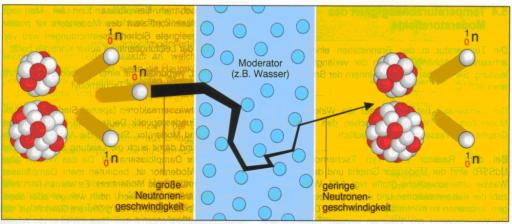

<br />Wasser als Moderator</div>Um einen U-235-Kern zu spalten, muss man diesen mit einem langsamen Neutron beschießen. Dieses wird kurzzeitig in den Kern aufgenommen und erzeugt ein hoch angeregtes U-236-Isotop, welches nach ca. 10^-14 s (10 Femtosekunden) meist in zwei Trümmerkerne zerfällt, oder selten durch Strahlungsabgabe in einen stabilen Zustand übergeht. Bei der Kernspaltung von U-235, werden neben den Trümmerkernen immer zwei bis drei neue Neutronen frei. Ihre Geschwindigkeit liegt nahe der Lichtgeschwindigkeit. Wenn man diese beispielsweise durch Wasser bremst, so können sie wiederum eine Spaltung auslösen. Nimmt man an, dass immer zwei Neutronen entstehen, und diese nicht verloren gehen, können nach jeder Spaltung doppelt so viele Kerne neu gespalten werden. Das Prinzip der Kettenreaktion. Stellt man genug spaltbares Material zur Verfügung, so kommt es zu einem exponentiellen Spaltwachstum und zu einer unkontrollierten Kettenreaktion, ähnlich einer Atombombe. Die nötige Masse, damit es zu einer unkontrollierten Kettenreaktion kommen kann, beträgt bei U-235 ca. 50 Kilogramm, was einer Kugel mit 8,4 Zentimetern Durchmesser entspricht.

<div style="float:right;margin:0px 10px 10px 0px;padding:10px;border:4px solid #F2F2F2;background:white;">

<br />Zusammenbau von Brennelementen</div>In einem Kernkraftwerk ist eine unkontrollierte Kettenreaktion physikalisch vollkommen unmöglich, da die Konzentration an spaltbarem Material bei weitem nicht ausreicht, und zwar in jedem Reaktortyp. Die Konzentration an Spaltbarem Material liegt in einem Kraftwerk bei etwa 3-4% Der Rest ist U-238 und in Uranoxiden gebundener Sauerstoff. Dieses Material heißt angereichertes Uran, da wie oben erwähnt die natürliche Konzentration des U-235 in der Natur nur 0,7% Masseanteil im Uranerz beträgt und für eine laufende kontrollierte Kettenreaktion zu gering wäre. Durch die Anreicherung des Urans kann man mit Hilfe der Steuerstäbe, die sich mit den einzelnen Brennstäben in einer Baugruppe befinden die Kettenreaktion steuern. Die Steuerstäbe fangen im eingefahrenen Zustand fast alle freien Neutronen auf und stoppen somit die Kettenreaktion. Zieht man die Steuerstäbe heraus, so beginnt die Spaltung und die Wärmeproduktion. Bei einer kontrollierten Kettenreaktion entspricht die Anzahl der Kernspaltungen im nächsten Zyklus etwa dem des Vorherigen. Durch die Steuerstäbe kann man dieses Verhältnis während des Betriebes entweder erhöhen (Anfahren, bzw. Leistungssteigerung), oder verringern (Abschalten, oder Leistungsminderung).

<br />Zusammenbau von Brennelementen</div>In einem Kernkraftwerk ist eine unkontrollierte Kettenreaktion physikalisch vollkommen unmöglich, da die Konzentration an spaltbarem Material bei weitem nicht ausreicht, und zwar in jedem Reaktortyp. Die Konzentration an Spaltbarem Material liegt in einem Kraftwerk bei etwa 3-4% Der Rest ist U-238 und in Uranoxiden gebundener Sauerstoff. Dieses Material heißt angereichertes Uran, da wie oben erwähnt die natürliche Konzentration des U-235 in der Natur nur 0,7% Masseanteil im Uranerz beträgt und für eine laufende kontrollierte Kettenreaktion zu gering wäre. Durch die Anreicherung des Urans kann man mit Hilfe der Steuerstäbe, die sich mit den einzelnen Brennstäben in einer Baugruppe befinden die Kettenreaktion steuern. Die Steuerstäbe fangen im eingefahrenen Zustand fast alle freien Neutronen auf und stoppen somit die Kettenreaktion. Zieht man die Steuerstäbe heraus, so beginnt die Spaltung und die Wärmeproduktion. Bei einer kontrollierten Kettenreaktion entspricht die Anzahl der Kernspaltungen im nächsten Zyklus etwa dem des Vorherigen. Durch die Steuerstäbe kann man dieses Verhältnis während des Betriebes entweder erhöhen (Anfahren, bzw. Leistungssteigerung), oder verringern (Abschalten, oder Leistungsminderung). Die Brennstäbe sind etwa 4 Meter lang und besten aus einem gasdicht verschweißtem hochlegiertem Stahlrohr, in dem das Urandioxid, in etwa 1 cm hohe Tabletten gepresst, aufgestapelt ist. Die einzelnen Brennstäbe werden dann in so genannten Brennelementen, bestehend aus etwa 100 einzelnen Brennstäben und Steuerstäben zusammengefasst und in der Spaltzone des Reaktors angeordnet.

<div style="float:left;margin:0px 10px 10px 0px;padding:10px;border:4px solid #F2F2F2;background:white;">

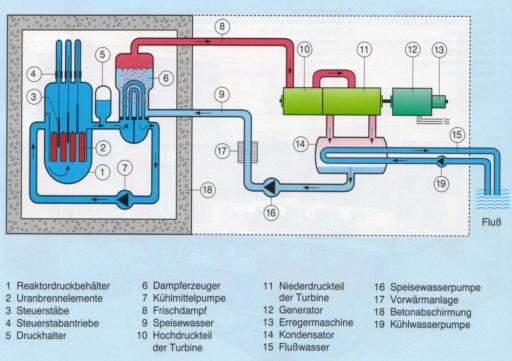

<br />Schema eines Druckwasserreaktors</div>Die bei der Kernspaltung freigesetzte Wärme wird bei allen Reaktortypen von einem Kühlmittel abgeführt, im Normalfall ist das Wasser. In einem modernen Atomkraftwerk gibt es dafür einen Primärkreislauf, der unter hohem Druck steht, so dass das Wasser, trotz hoher Temperaturen nicht verdampft. In Grafenrheinfeld steht der Primärkreislauf unter 158 bar Druck und hat am Reaktoraustritt eine Temperatur von 329°C, wobei das Wasser flüssig bleibt. Der Primärkreislauf erzeugt in sogenannten. Dampferzeugern Wasserdampf. Dazu wird das heiße Primärwasser durch Wärmetauscher geleitet, an denen das Wasser eines Sekundärkreislaufes verdampft wird. Dieser Dampf hat einen Druck von 66 bar und treibt eine Turbine mit der elektrischen Nettoleistung von 1.345 MW an. Damit ist der Reaktor in Grafenrheinfeld eines der leistungsfähigsten Elektrizitätskraftwerke der Welt. Der Vorteil der zwei Wasserkreisläufe ist, dass, auch wenn ein Brennstab ein Leck haben sollte nie radioaktives Material den gesicherten Reaktorraum verlassen kann. Es werden in Deutschland zwar auch Siedewasserreaktoren betrieben, die das Wasser direkt an den Brennstäben verdampfen und somit ein Restrisiko des Austrittes von radioaktivem Material aus dem Reaktorraum in die Turbine besteht. Dazu müsste jedoch zuerst einmal ein Brennstab lecken, was unwahrscheinlich ist, und außerdem würde sofort die Dampfzufuhr zur Turbine gestoppt, wenn sich radioaktives Material im Wasser befindet. Die Sicherheitsmaßnahmen erläutere ich in den nächsten Tagen. Morgen komme ich auf die Vorteile der Kernenergie zu sprechen…

<br />Schema eines Druckwasserreaktors</div>Die bei der Kernspaltung freigesetzte Wärme wird bei allen Reaktortypen von einem Kühlmittel abgeführt, im Normalfall ist das Wasser. In einem modernen Atomkraftwerk gibt es dafür einen Primärkreislauf, der unter hohem Druck steht, so dass das Wasser, trotz hoher Temperaturen nicht verdampft. In Grafenrheinfeld steht der Primärkreislauf unter 158 bar Druck und hat am Reaktoraustritt eine Temperatur von 329°C, wobei das Wasser flüssig bleibt. Der Primärkreislauf erzeugt in sogenannten. Dampferzeugern Wasserdampf. Dazu wird das heiße Primärwasser durch Wärmetauscher geleitet, an denen das Wasser eines Sekundärkreislaufes verdampft wird. Dieser Dampf hat einen Druck von 66 bar und treibt eine Turbine mit der elektrischen Nettoleistung von 1.345 MW an. Damit ist der Reaktor in Grafenrheinfeld eines der leistungsfähigsten Elektrizitätskraftwerke der Welt. Der Vorteil der zwei Wasserkreisläufe ist, dass, auch wenn ein Brennstab ein Leck haben sollte nie radioaktives Material den gesicherten Reaktorraum verlassen kann. Es werden in Deutschland zwar auch Siedewasserreaktoren betrieben, die das Wasser direkt an den Brennstäben verdampfen und somit ein Restrisiko des Austrittes von radioaktivem Material aus dem Reaktorraum in die Turbine besteht. Dazu müsste jedoch zuerst einmal ein Brennstab lecken, was unwahrscheinlich ist, und außerdem würde sofort die Dampfzufuhr zur Turbine gestoppt, wenn sich radioaktives Material im Wasser befindet. Die Sicherheitsmaßnahmen erläutere ich in den nächsten Tagen. Morgen komme ich auf die Vorteile der Kernenergie zu sprechen…