Seit Montag findet hier in Dresden eine gemeinsame Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (

DPG) und der European Physical Society (

EPS) statt. Gastgeber ist die TU Dresden, organisiert wird das Ganze vom IFW des Leibniz Instituts.

Noch bis Freitag tagen auf dem ganzen Campus

4.200 Physiker aus 60 Nationen. Sicher - die meisten werden wohl aus Europa kommen und auch die meisten aus Deutschland, dennoch hat die Konferenz einen sehr internationalen Charakter. So werden alle Vorträge in Englisch gehalten.

SchwerpunkteIm Zentrum der Konferenz steht die Festkörperphysik: von

Nano-Technologie über Halbleiter-Herstellung bis zu Werkstoffwissenschaften.

Zwei weitere Schwerpunkte bilden

Biophysik (zu Gast der als Pionier geltende Erich Sackmann

*) und die Physik sozio-ökonomischer Systeme, die mit Methoden der Physik Phänomene wie Verkehrsstau oder

Laola-Wellen

untersucht.

Teilnehmer aus der Forschung

Teilnehmer aus der ForschungWenn auch dieses Jahr (die DPG-Tagung war schon 2003 einmal in Dresden) keine Nobelpreisträger zu Gast sind, so doch einige Koryphäen:

Prof. Rainer Blatt aus Innsbruck bspw. ist Experte auf dem Gebiet der

Quantenoptik und Spektroskopie. Ihm gelang es 2005 erstmals ein "QuByte" zu erzeugen - Grundlage für die Entwicklung von Quantencomputern

*Die kürzeste "Zeitlupe" der Welt hat Ferenc Krausz aus München entwickelt [

*/

*].

Hersteller-BeispieleDie in Lübeck fertigende Firma

Attocube stellt sog. Positionierer her, im eigentlichen Sinne sind das kleine Motoren, die sehr genau arbeiten. Der Arbeitsraum der Motoren ist im Bereich von Millimetern; dort können sie nanometer-genau operieren. Der Clou: Das Ganze findet bei

Temperaturen von 4 Kelvin (sic!) statt. Verständlich, dass man da die Motoren nicht normal schmieren kann und das Material extrem beansprucht wird. Der Trick: Antrieb und Führung sind gleichzeitig in 4-eckigen Achsen untergebracht.

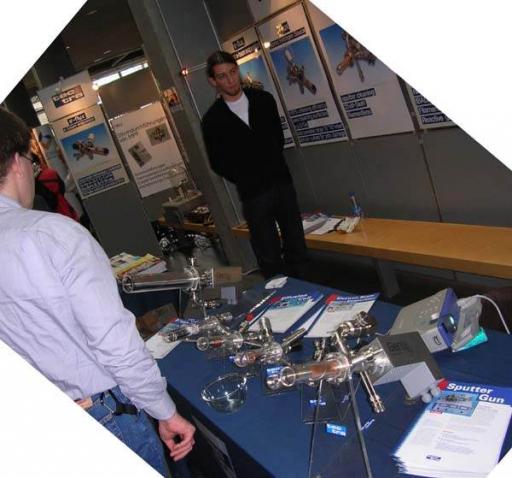

Demo-Stand von Attocube:

Sehr netter Mitarbeiter, könnt ihr mal vorbeigehen! HSZ Erdgeschoß, links.Auf Laser hat sich

Coherent spezialisiert: Das Besondere ist, dass sie Laser bauen, die sehr klein & robust sind und sie

ohne Kühlung auskommen. Da die Laser in der Forschung (Interferrometrie bspw.) eingesetzt werden, müssen sie zusätzlich sehr frequenzstabil sein. Im Bereich der Biometrie werden sie zum Schweißen von Ionen eingesetzt - ziemlich abgefahren das Ganze, ich habe nur die Hälfte kapiert

Jedenfalls arbeiten die Teile mit Nd:YAG-Lasern und Frequenzverdopplung.

Schön zu erkennen am unteren Bildrand:

Schön zu erkennen am unteren Bildrand:

Die frequenzstabilen Laser in vergleichsweise kleinen Gehäusen.

#abd4eXma

Solarzellen betreiben diese kleine Magnet-Schwebebahn:

Solarzellen betreiben diese kleine Magnet-Schwebebahn:

Die "Gleise" sind ein Dauermagnet, am Wagen unten ein Grpahit-Element und innen kleine Spulen,

die durch Induktion den Antrieb liefern

Dieser Beitrag wurde von abadd0n: 28 Mar 2006, 16:32 bearbeitet